鍛冶工房スタジオ ツヴァイ >鍛冶屋の随筆集4ページ目

| 最新記事は、Home の Magazine の欄にて。 →Magazine 1ページ目(鍛鉄の話) →Magazine 2ページ目(鍛鉄薔薇 製作の実際編)へ →Magazine 3ページ目(ドイツのマイスター編)へ →Magazine 4ページ目(漢字制作の実際 行書編)へ →Magazine 5ページ目(クラシカルスタイル 唐草看板編) |

| 記事更新日2020/8/1 5-1 「クラシカルスタイル 」 Classical style grapes sign 2018制作。 看板制作の工程を紹介してみようかと思います。 お施主様のリクエストに応えて葡萄モティーフのアールヌーボースタイルで看板デザインしてみました。  |

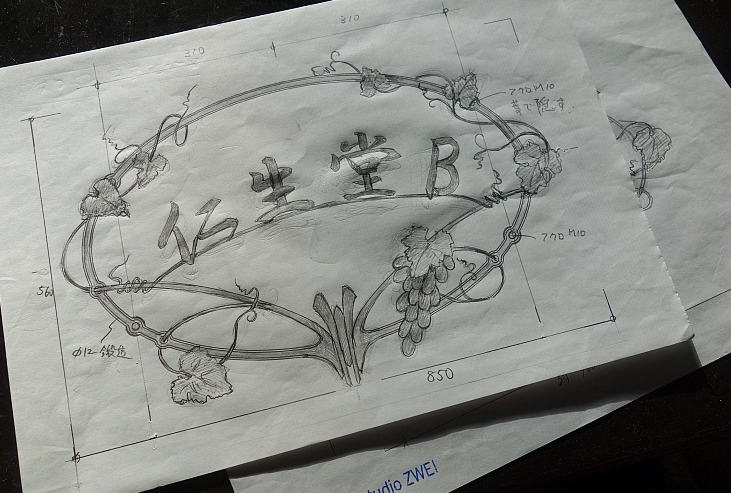

| 5-2 「看板製作の実際 プランニング」 条件を踏まえながら、何案かデザインを考えます。 実物の葡萄を観察することで、そのもの「らしさ」やデザインのヒントを探します。 定盤に実寸ラフスケッチを描いて、スケール感を確認します。 鉄鍛造による表現ですので、構造的に無理がないか、デフォルメ、省略しながら、最終プランを詰めます。 実際に立体にならないとイメージがつかないところもあり、それらは制作しながら考えることにします。 慣れてくると、デザインができた時点で、工程(作業順序)をイメージできるようになります。 プランニングが決まれば、制作です。   |

|

|

アナログな鍛冶屋業界でもCAD(製図支援ソフト)による図面作成が普及していますが、今回は手書きで描いてみました。私のCADスキルは高くないので、自由曲線や唐草などは手描きに頼ることが多いです。 私が見習いの頃(1999)、CADはまだ鍛冶屋業界では先端ツールの一つでした。私のいたドイツの工房では早い段階で導入していました。とても便利で縮尺も寸法計算も簡単でしたので、私も覚えることにしました。 ですが、手描きスケッチのほうが慣れているので、あとでCAD図面で起こすということをしています。ですが、うまく写せない時があります。手描きは無意識のうちにバランスをとっているので、このゆらぎを、CADで数値化するのは難しいものです。 親方が言った「手は、よく知ってる」という言葉を思い出します。 新旧どちらの技術にも、興味と可能性を感じています。 結局のところはそれらを使って何を作るかということなのだと思います。 |

| 5-3 「看板製作の実際 工程一

額縁部分の制作をする。」 写真右:①穴あけが終わった状態。 写真中:②熱間にて鍛造穴あけ、そして曲げる。 写真左:③額縁を構成している完成したパーツを並べてみました。     写真:④パーツが揃ったら、を額縁を組み上げる。 全体の骨格になる部分ですので、ラインが流れるように気を付けて組みあげる。 |

| 5-4 「看板制作の実際 工程二 葡萄の葉を作る」 | |

今回は大小2種の葉が7枚必要なので、 予備も含めて9枚制作ました。 今回は、少しテクスチャーを強めに出してみた。 *実際の葉や花びらの薄さや、葡萄の葉のゴワゴワした質感を、どう表現できるかなど考えたり、試してみたりする。 今回はトラディッショナル(古典的)なイメージなので、ヴィクトリア期やアールヌーボーなど古典的鍛冶作品などの資料にも目を通し、先人たちがどのように植物を表現しているかも参考にしました。 写真は2種類の大きさの葉の制作途中。 左:①鉄板を大体の形に切り出し下うちを施したもの。 中:②鏨を用い葉脈を表現してみた。 右:③さらに鏨を入れ表面に表情を付けた。 この後、立体的に成型。 |

|

| 5-5 「看板製作の実際 工程三 葡萄の蔓をつくる」 実際の葡萄を観察してみると、蔓(ツル)や葉に法則があります。 例えば、薔薇など植物の成り方にはルールがあるので、それを考慮に入れながらデザインします。 鉄の成形は、重量・薄さの限界・求められる機能・表現など、いろいろな条件が出てきます。 何を優先させるかも考えなければなりません。  蔓は、鉄丸棒を長く円錐状に素延べ(スノベ)して制作しました。 スノベは鍛造の基本テクニックの一つです。 |

| 5-6 「看板制作の実際 工程四 葡萄の房をつくる」 葡萄の房は、レリーフ表現(半立体)にしました。 写真左:①一粒づつ、切り出してたパーツを、②型を使い熱間成形。 写真右:③裏で溶接により、繋ぎ合わせて葡萄の房にした。葡萄房完成。   |

| 5-7 「看板製作の実際 工程五

額縁に葡萄を組み入れる」 蔓、葡萄の房、葉を組み入れた状態です。 このまま鏡を入れて、アールヌーボー風の鏡にしても、雰囲気良さそうです。  |

| 5-8 「看板製作の実際 工程六

文字制作」 →Magazine 4ページ目(漢字制作の実際 行書編)へ 以前、漢字の制作を紹介したことがあるので、今回はあまり詳しくは触れず、「B」だけ簡単に説明します。   ①地金取り(採寸)する。 ②写真:左 真直ぐの伸びた状態で造ります。(曲げて形にしてからだと、ハンマーが入りません) ③下書きに沿って曲げていきます。 ③写真:右 パーツが揃ったら組み立てる。 |

| 5-6 「看板制作の実際 工程七 袋ナット製作 おまけ」 取り付け用袋ナットが必要になりました。目立つところなので、全体の雰囲気に合わせ自作しました。 ちょっとしたアイテムやディテールが全体の印象を左右することもあります。 |

||

①角鋼材にタップでM8でネジ山を切る。 ②M8ボルトで穴を埋めて溶接して盛る。 |

③綺麗に削り出して「自作袋ナット」完成。 モンキーレンチで十分締め付けられます。 |

|

| 5-6 「看板制作の実際 完成」 文字を入れ。アールヌーボー風看板組み立て完成です。 屋外設置のため、防錆処理として亜鉛メッキ処理→塗装→取り付けいます。(冒頭5-1参照) さて、看板製作はいかがでしたでしょうか。 ポイントは、図面の状態と、実際に立体物に出来上がったときのスケールイメージのギャップを頭に入れておくこと。 図面では良くても、立体になったとたん、うまく表現できない時もあります。このズレは試作や実際の制作を通して修正していくしかありません。 また、同様に現場に入れたときに、気付いた点も確認しておきましょう。 感覚は、常に意識してアップデートしていく必要があります。  |

|

最新記事は、Home の Magazine の欄にて。

|